ダイプレクサ一体型2波共用パッチアンテナ

Table of Contents

1 概要

現代の無線機器は通信に複数の周波数帯(例えばWi-Fiなら2.4 GHz帯と5 GHz帯など)を用いています. 無線通信にはアンテナがかかせませんが,これらの周波数帯ごとに個別のアンテナを搭載すると嵩張り,コストが増大してしまいます. そのため複数の周波数帯で使用することのできるマルチバンドアンテナが開発されています. また,それぞれの周波数帯を担当する各送受信回路で1つのアンテナを共用するための回路としてマルチプレクサ1と呼ばれる回路が用いられます. マルチプレクサはアンテナで受信した信号を周波数ごとに各受信機へ振り分け,送信機からの信号を合成してアンテナへ送ります.

マルチバンドアンテナとマルチプレクサは通常,それぞれ個別のコンポーネントとして開発され,供給されています. しかしながら通信機器の中ではこの2つはセットで用いられることが多々あります. そこで今回は1枚の基板上にデュアルバンドアンテナとダイプレクサ2を統合した回路を制作しました.

2 アンテナ部の設計

今回はWi-Fiで用いられる2.4 GHz/5.6 GHz帯を対象に設計を行いました. 1枚の基板のみでアンテナとダイプレクサの機能を実現するため,アンテナは回路パターンのみで実現される平面アンテナを用います. ここでは平面アンテナのなかでも構造が単純で広く用いられている方形マイクロストリップアンテナ(いわゆるパッチアンテナ)を用います. このアンテナは1辺が中心周波数のおよそ1/2波長となる方形パターンで実現できます3. ただし,ここでの波長は真空中ではなく基板上のパターン上での波長(基板諸元や線路構造で決まります)となるため要注意です. また,アンテナのサイズ(幅)は線路上の波長で決まりますが,線路の波長短縮率は線路幅によって変化するためこれも注意が必要です.

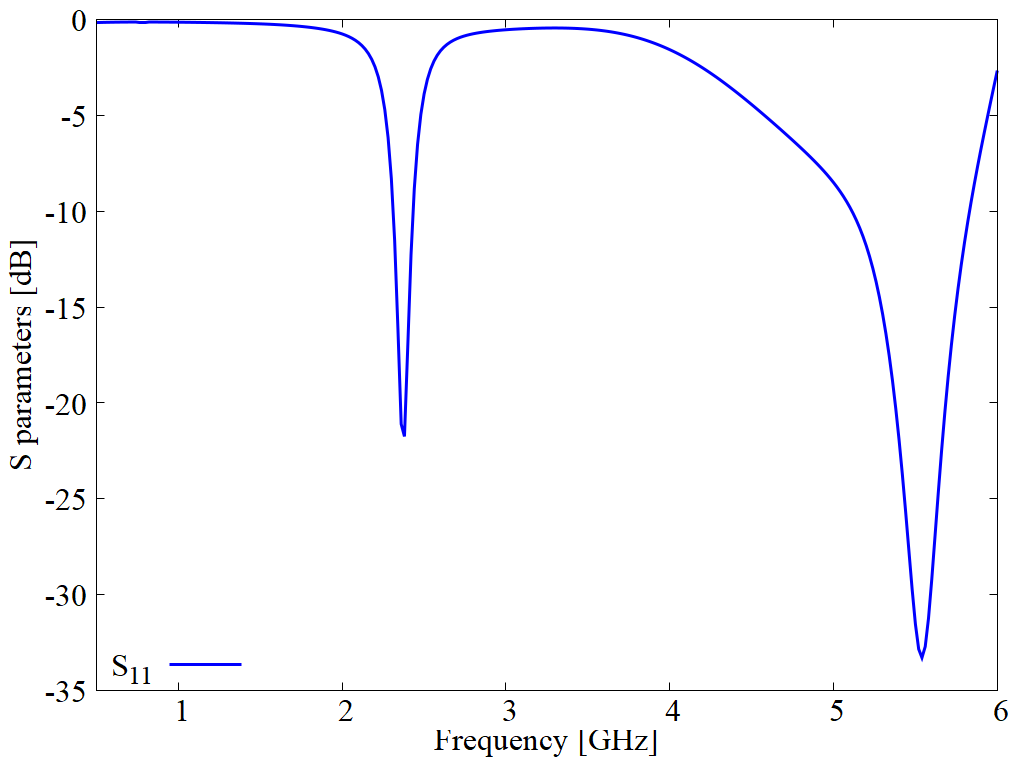

他にもいろいろと考慮すべき点はあるのですが,とりあえずだいたいの寸法を決めて,あとは電磁界シミュレーションの結果を見つつ調整することにします. ということでとりあえず50 mm四方の基板の中心に30 mm四方4のパッチを配置し,下端中央に\(50\ \Omega\)線路5で給電します. 基板裏面は完全導体とし,上部には20 mmの空気層を設けました. 今回使用する基板(Panasonic R-1705 0.8 mm/18 μm)はデータシートによると\(\varepsilon_\mathrm{r} = 4.7\)@10 MHzとなっていますが, 比誘電率の周波数依存性を考慮し,経験と勘から\(\varepsilon_\mathrm{r} = 4.4\)としてモデル化しました. この条件でシミュレーションを行うと以下のような特性が得られます.

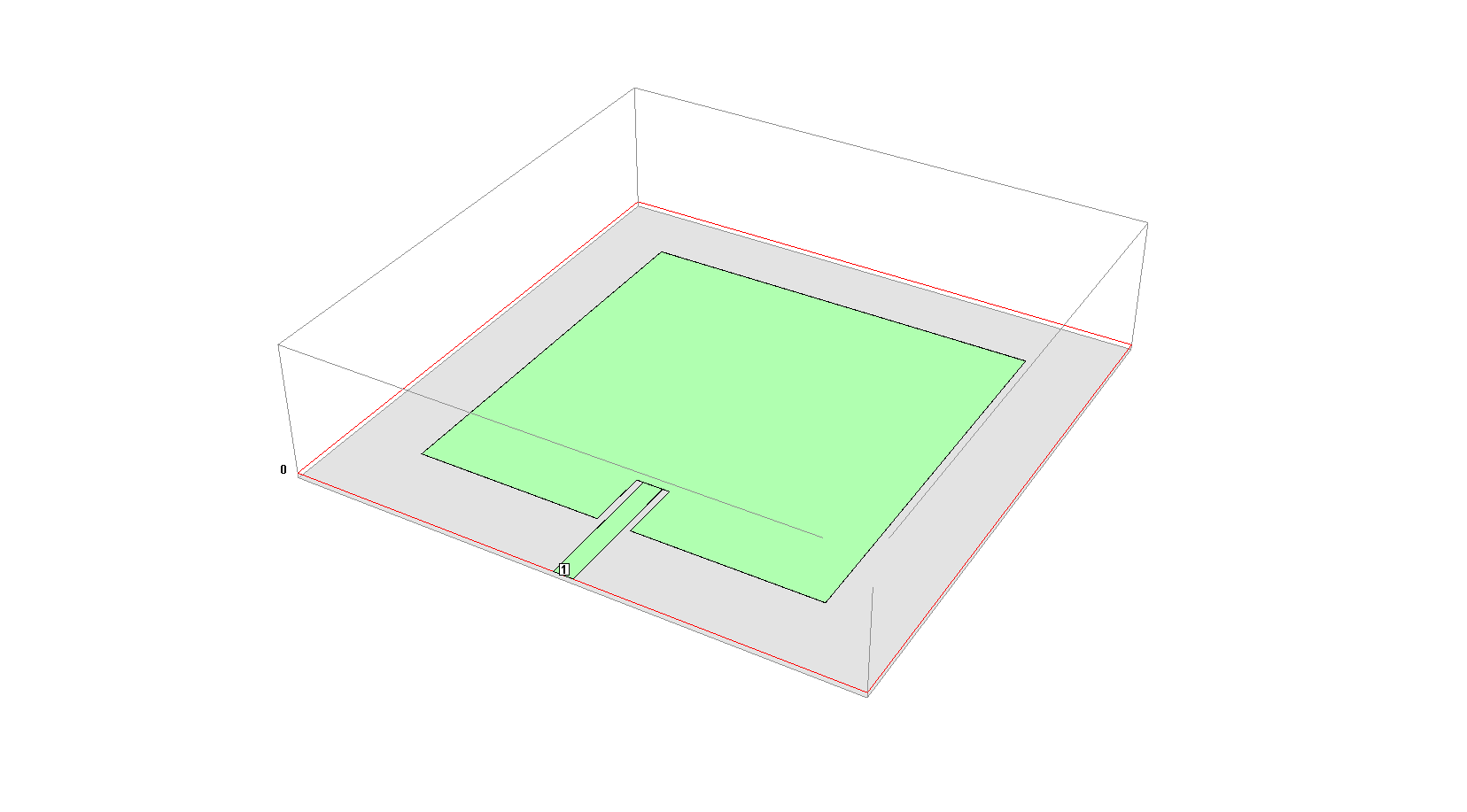

シミュレーション結果から2.4 GHz付近で\(S_{11}\)が落ちる共振点が確認できます. また,5.5 GHz付近にも二次共振が確認できます.しかし今回目的としている周波数(2.4/5.6 GHz)はぴったり2倍というわけでは無いので,狙い通りの共振点を得るには調整が必要です. この状態でもまずまずの特性が得られていますが,もう少し特性が改善できないか考えてみます. 現在はパッチの端部から給電していますが,給電点の位置を変化させることでアンテナの入力インピーダンスを調整することができます. 端部以外に給電するための方法として,裏側からビアを通すなども考えられますが,今回は下図のように基板上にスリットを入れます.

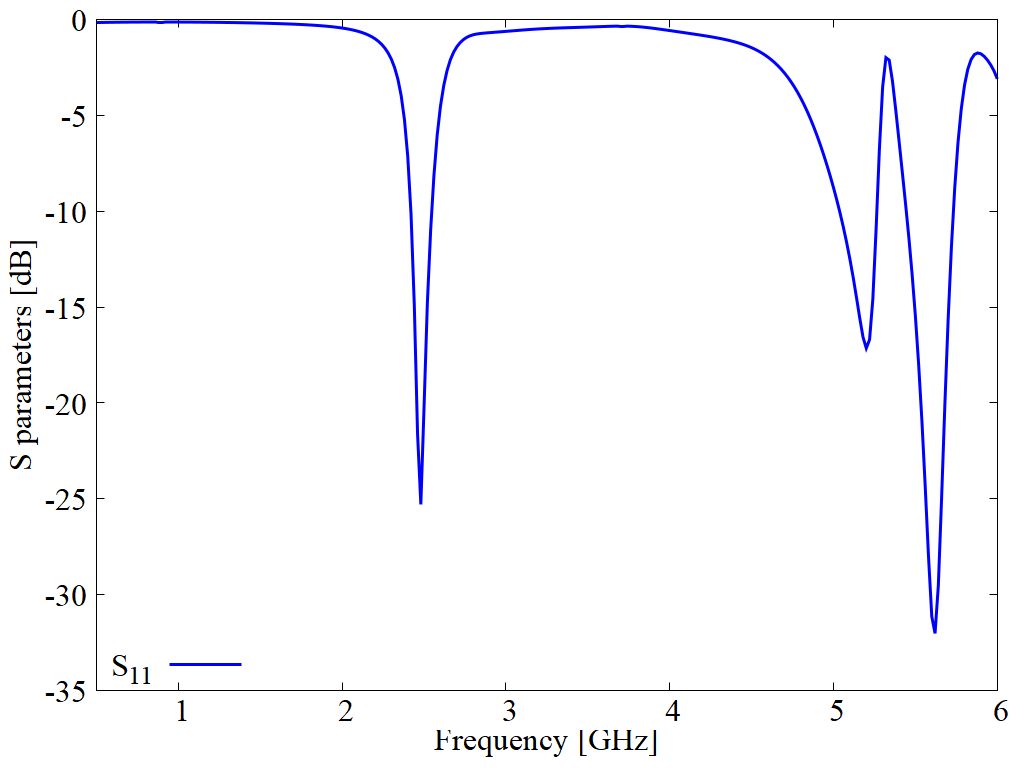

シミュレーション結果を確認しながらスリットの深さを調整し,共振点での整合状況を改善できました. また,スリットを入れることで何かしらの力が働くようで,二次共振の特性が変動しました. また,パッチサイズを微調整することで共振周波数を調整し,最終的には以下の特性を実現することができました. まだ目的とする動作周波数でぴったり整合させることができていませんが,次に設計するダイプレクサに整合回路の役割を持たせることで調整します.

3 ダイプレクサ,整合回路の設計

ダイプレクサはアンテナの1つ目(低域側)の動作周波数を通すLPFと,2つ目(高域側)の動作周波数を通すHPFを組み合わせることで実現できます. 今回は基板上の回路パターンのみで機能を実現したいという野望があるため,分布定数線路を用いたスタブ装荷型フィルタを用います.

実際には個別に設計したLPFとHPFをただくっつけただけでは整合が取れない6ため,整合回路が必要です. 今回は前項で設計したアンテナ7とLPF,HPFを組み合わせ,設計仕様(動作周波数)を目標値とした最適化を行うことで, うまく整合の取れたダイプレクサ(フィルタ)を実現しました.

回路シミュレータ上で設計できたら,電磁界シミュレータでもモデルを作成して特性を確認しておきます. 今回は回路シミュレータ上で設計した線路幅や線路長のまま調整せずにおおよそ設計通りの特性を得られることが確認できたため,そのまま試作に移ります.

4 試作と評価

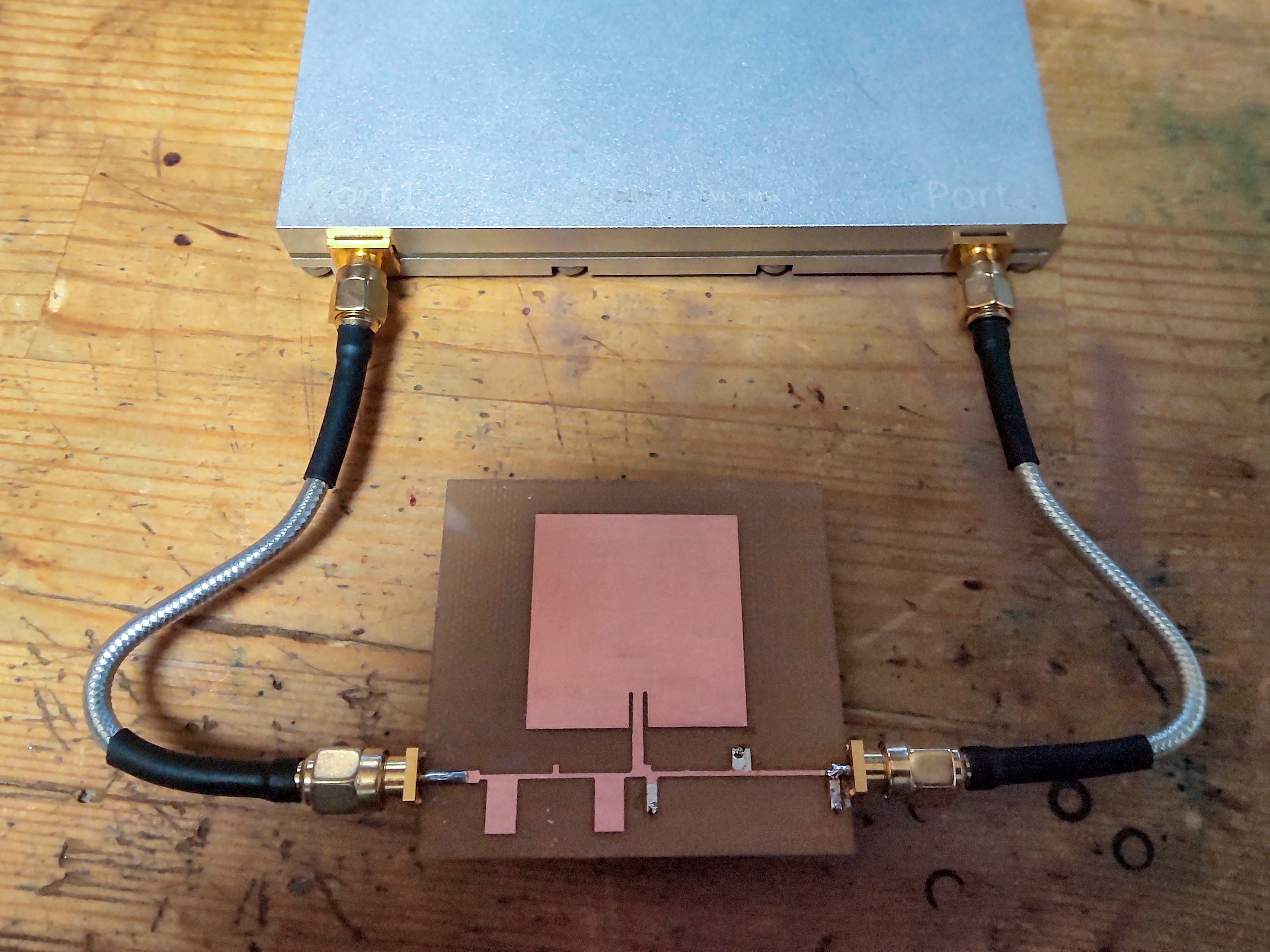

先程の電磁界シミュレーションモデルを元に卓上CNC加工機でパターンを切削し,回路を作成しました. ダイプレクサのHPF側は短絡スタブが必要なため,スタブ端部に穴を開け,スズめっき線で裏面GNDと接続します. できあがった回路は以下のようになります.

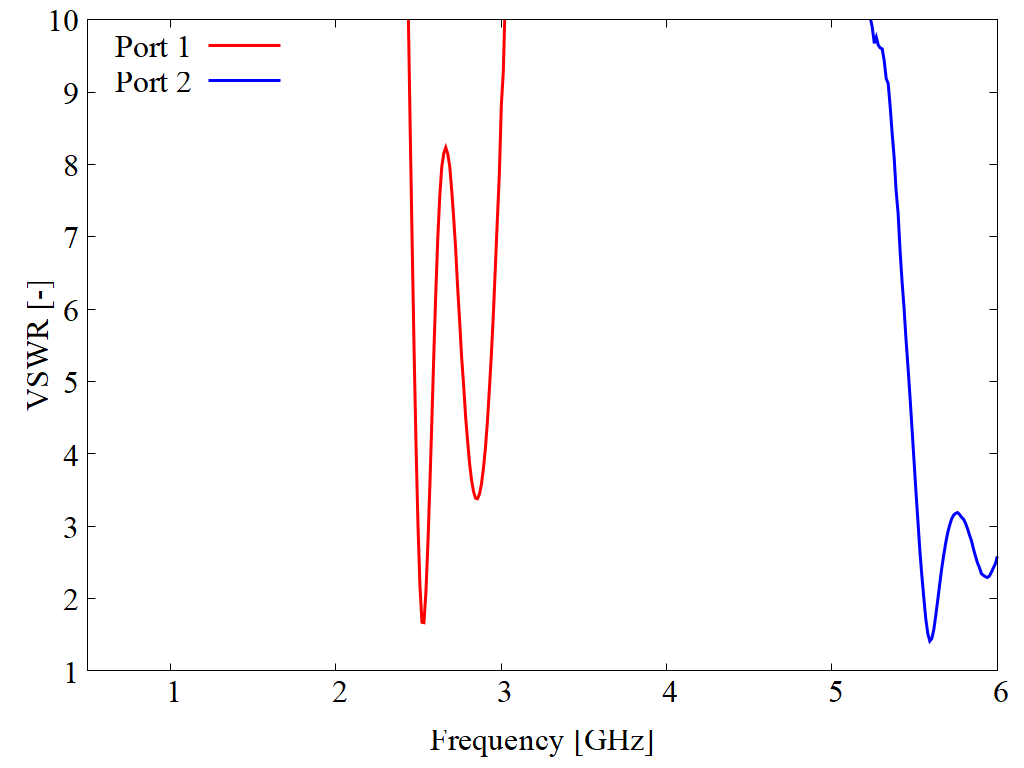

回路ができあがったらベクトルネットワークアナライザで特性を測定します. Port 1(2.4 GHz帯側)およびPort 2(5 GHz帯側)のVSWRはそれぞれ以下のようになり,それぞれの動作周波数帯でおおむね2以下(RLだと10 dBくらい)になっています.

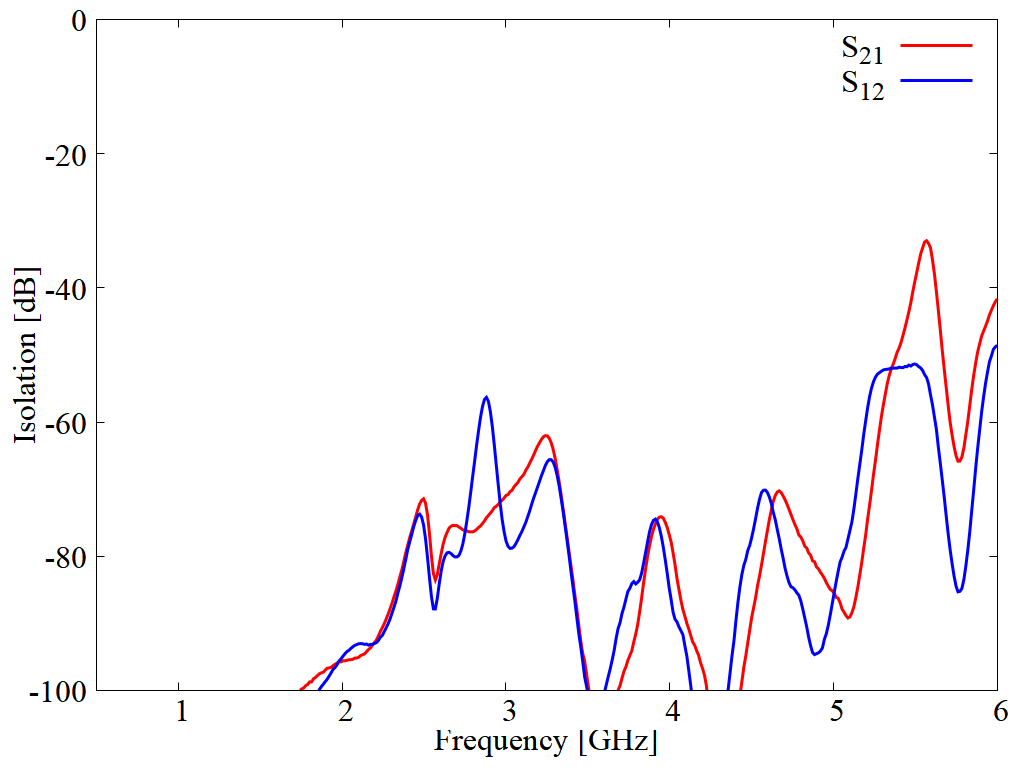

また,ポート間のアイソレーションは以下のようになり,アンテナの動作周波数帯域を含む全域でおおむね30 dB以上のアイソレーションが確保できていることが確認できます.

5 おまけ -基板の誘電率について-

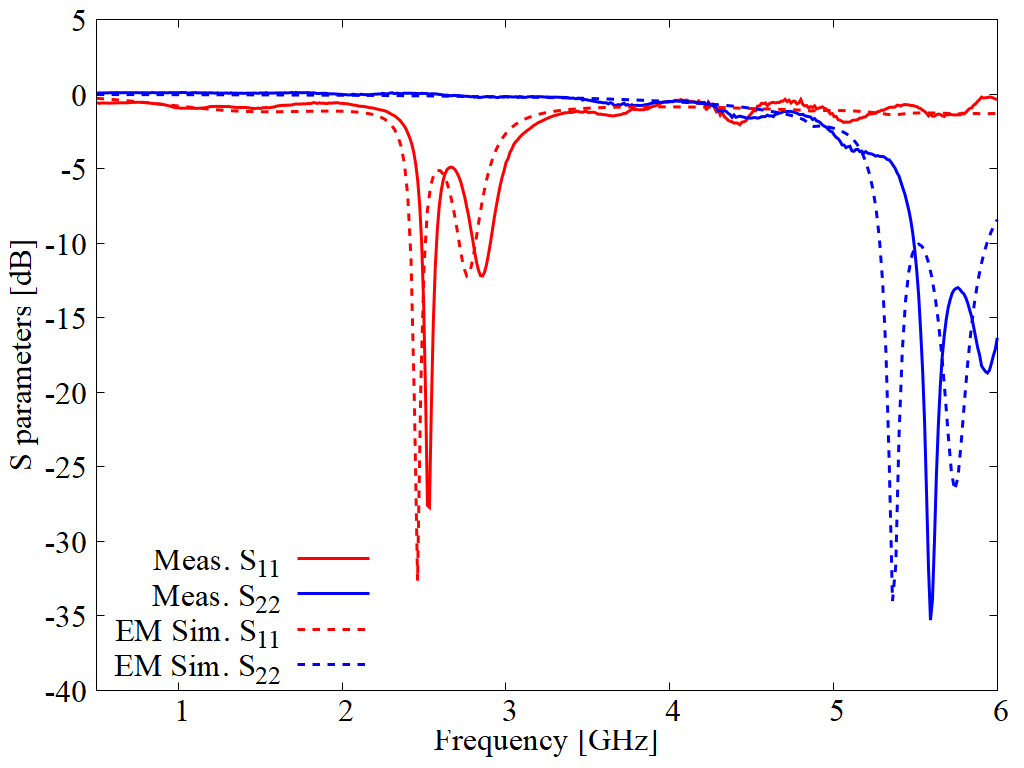

試作したアンテナはおおむね設計通り,2つの周波数帯で良好な特性を実現できています. しかし,測定結果と電磁界シミュレーションの結果を比較すると,実際には以下のようにアンテナの共振点が高域側にズレていることが確認できます.

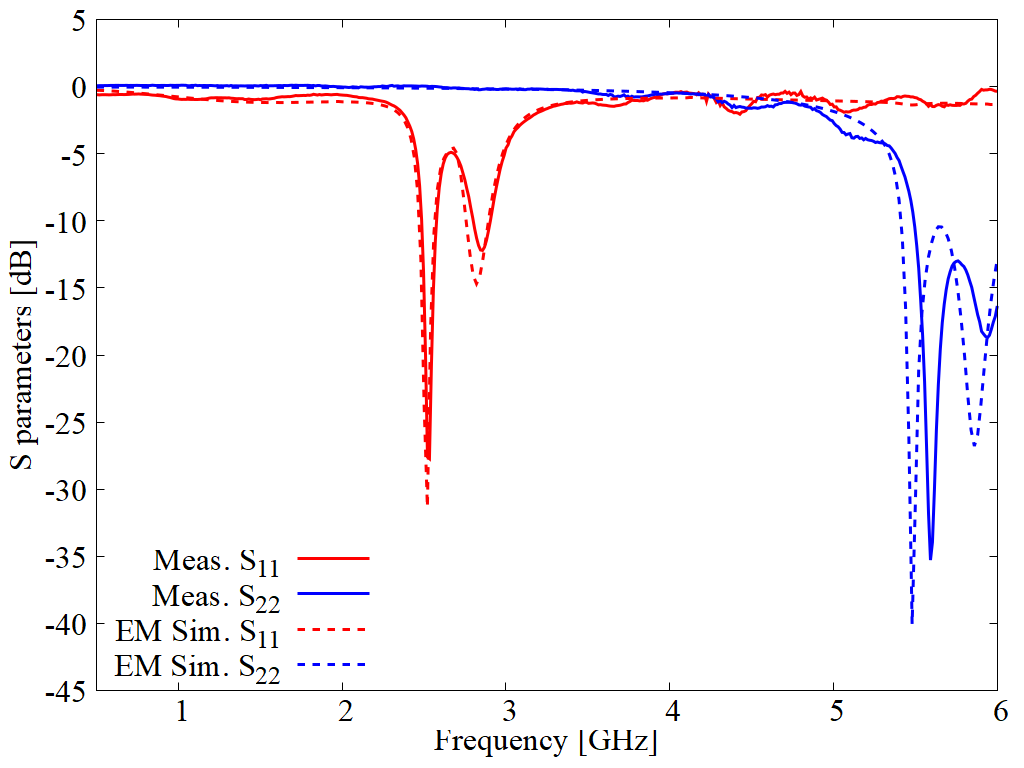

この原因として基板の誘電率のズレが考えられます. 今回,回路を設計する際はこれまでの経験等から,基板の誘電率を\(\varepsilon_\mathrm{r} = 4.4\)と設定してシミュレーションを行っていました. しかし,今回の結果からは基板の誘電率が想定よりも低かったと考えられます. 試しに比誘電率を\(\varepsilon_\mathrm{r} = 4.2\)として再度シミュレーションを行ったところ以下のような結果が得られました. 初期の結果と比較すると,特にPort 1側に関してはシミュレーションと実測結果が良く一致していることが確認できます. Port 2側はまだシミュレーションと実測にズレがありますが,これは今回考慮していない誘電率の周波数特性8によるだと考えられます.

このように高周波回路では基板の誘電率の少しの変化でも特性に大きな影響が出てしまいます. 現在,回路基板の材料としてFR-4と呼ばれるガラスエポキシ材が広く用いられていますが,このFR-4は素材の耐燃性に関する規格であり,電気的特性などは規定されていません. そのため同じFR-4材であってもメーカー等により特性が大きく異なる場合があるため,基板の製造を外注する際は注意が必要です. このような問題を避けるため,さめず技研では使用するFR-4材の調達先を統一(Panasonic R-1705)していますが,それでも今回のように使用する周波数や基板のロット,あるいは基板の向き(!!)9などで誘電率が変動します.

Footnotes:

マルチプレクサ(Multiplexer)という語は分野により異なる回路を示します.ここでは信号を周波数ごとに分波,合成する回路を指しますが,例えばディジタル回路の分野でマルチプレクサと言えば複数の入力から1つを選択して出力する回路を指します.

マルチプレクサのうち,分波する周波数が2つのものをダイプレクサ(Diplexer)と呼びます.

詳しい設計方法は文献をあたってください.

今回の条件だとだいたい2.4 GHzの1/2波長.

今回の条件だとだいたい1.4 mm幅.

一般的なLPFやHPFは阻止域で短絡状態(全反射)に見えるため,これをくっつけるともう一方のフィルタに影響を及ぼす.

電磁界シミュレータからTouchstone(.s1p)を吐き出し,回路シミュレータに取り込む.

一般的には周波数が高くなるほど基板の誘電率が低下する傾向があります.

FR-4はガラス繊維とエポキシ樹脂という誘電率の異なる2つの材料が組み合わさってできています.そのためガラス繊維の繊維の向きなどによっても電気的特性が変化します.